Estudar game design é uma parada muito louca.

É com essa frase na cabeça que eu quero que vocês se aproximem do meu texto solo inaugural aqui no Mean Look.

Problemas de game design são wicked problems. Não existe uma única resposta certa, embora existam muitas respostas ruins. Os desenvolvedores tem uma história pra contar, uma experiência que querem que os jogadores vivam ou uma emoção que quer que eles sintam, e isso envolve expressão e subjetividade – arte. Por outro lado, alienar os jogadores na desculpa de que é uma peça de expressão é péssimo para os negócios – e preguiçoso, na minha opinião.

Isso faz com que várias coisas pareçam contraintuitivas, com pequenos detalhes que parecem irrisórios pra nossa cultura racionalista façam toda a diferença do mundo. Vou escrever sobre tudo isso em outros posts, mas hoje tenho um desses wicked problems pra vocês:

Jogos de RPG costumam ser lembrados por terem narrativas fortes, mas será que eles são a melhor alternativa pra se contar histórias?

O texto é extenso, mas fiz tudo dentro do meu alcance pra fazer com que ele valha a pena pra vocês.

| Ah, e uma novidade aqui no blog. Se vocês verem esse símbolo ☗ em algum lugar, você pode passar o mouse sobre ele pra ver definições, observações do autor do post e outras coisas interessantes. |

Histórias em Jogos

Jogos com narrativas de peso – ou que pretendem ser de peso – são padrão na indústria hoje, mas isso nem sempre foi assim. Seja por limitações de hardware ou pelo fato de a mídia ser nova, os primeiros jogos não contavam histórias. Quando contavam, ela era só um pano de fundo pro sistema do jogo; às vezes escrita no manual, sem nenhuma relevância real.

E não tem nada de errado com isso. Vários jogos de videogame fantásticos não tem absolutamente nenhuma história.

Com o tempo as histórias foram ficando mais complexas e o desenvolvimento natural apontou para adaptar os RPGs, um jogo famoso por desenvolver histórias profundas, para os videogames.

RPG de Mesa

Para os que não conhecem, e para os que querem relembrar: RPG é um jogo onde os jogadores assumem o papel de personagens em um universo ficcional. Um dos jogadores assume o papel do Mestre ou Narrador (sistemas diferentes às vezes adotam nomes diferentes, mas esses são os mais comuns) e é responsável por comandar o universo ficcional, seus habitantes (non-player characters, ou personagens não-jogador) e seus eventos. Os eventos do jogo são determinados por um corpo de regras, o sistema, que costumam envolver fichas de personagem, rolagem de dados e muitas, muitas tabelas que você provavelmente nunca vai usar.

Para os que não conhecem, e para os que querem relembrar: RPG é um jogo onde os jogadores assumem o papel de personagens em um universo ficcional. Um dos jogadores assume o papel do Mestre ou Narrador (sistemas diferentes às vezes adotam nomes diferentes, mas esses são os mais comuns) e é responsável por comandar o universo ficcional, seus habitantes (non-player characters, ou personagens não-jogador) e seus eventos. Os eventos do jogo são determinados por um corpo de regras, o sistema, que costumam envolver fichas de personagem, rolagem de dados e muitas, muitas tabelas que você provavelmente nunca vai usar.

Podemos resumir como uma brincadeira de faz de conta mediada por um sistema de regras.

A parte que – discutivelmente – atrai a maioria dos jogadores, é o faz de conta, onde os jogadores e o mestre colaboram para poderem viver o desenrolar de uma história fantástica. Isso foi academicamente denominado um fenômeno de “narrativa compartilhada”. Mas isso trata da parte narratológica. E quanto ao sistema?

A Teoria GNS☗ aponta que jogadores de RPG se aproximam do jogo de maneiras que são uma combinação de três tipos de comportamento: jogabilista (Gamist), narrativista (Narrativist) ou simulacionista (Simulationist).

- O comportamento jogabilista é a preocupação com o aspeto de jogo do RPG, se preocupando em obter exito em situações de jogo. A supervalorização do comportamento jogabilista pode incorrer em metajogo☗.

- O comportamento narrativista é a preocupação com o aspecto estória do RPG, com a criação de personagens interessantes, situações de drama envolventes e experiências ímpares. Contar boas histórias.

- O comportamento simulacionista, o mais confuso entre estudiosos, se apresenta através da preocupação dos jogadores e do mestre com a coerência interna do universo de jogo, e como as regras refletem os aspectos desse universo.

A dinâmica entre os jogadores de uma mesa, o mestre e o sistema escolhido pode encorajar ou inibir determinados comportamentos.

Extrapolando a Teoria GNS, podemos dizer que o sistema escolhido para o jogo pode inibir ou incentivar cada um desses tipos de comportamento; que ele pode ser mais apropriado para uma das três aproximações. Que cada Sistema tem uma inclinação e se posiciona em algum ponto no espectro GNS.O notório Dungeons & Dragons☗ é considerado um sistema de inclinação jogabilista. Já o Storytelling System, utilizado nas publicações da editora White Wolf e agora herdado por sua sucessora Onyx Path☗, tem pretensões narrativistas. O sistema GURPS☗ é considerado um sistema simulacionista.

Ter consciência dessa influência nos dá a oportunidade de observar padrões comportamentais que emergem nos jogadores – tanto como indivíduos quanto como um grupo -, identificar quais desses comportamentos estão sendo incentivados pelo sistema adotado e, por fim, observar se não é hora de adaptar o sistema ou a maneira que o jogo é conduzido.

Esse tipo de observação do comportamento do jogador é um dos objetos de estudo do game design, e a teoria GNS citada anteriormente não passa de um modelo específico aceito no microcosmo dos designers de RPG. Existem teorias específicas para jogos eletrônicos, mas não vou falar delas agora.

Por essa intimidade com a narrativa, quando os desenvolvedores de jogos viram a oportunidade de usar os jogos como uma mídia narrativa e contar histórias, era apenas um passo lógico que tentassem adaptar a experiência do RPG de mesa para os jogos digitais. E quando isso aconteceu, o oriente e o ocidente tiveram coisas beeem diferentes a dizer sobre isso.

Embora o contraste no qual estou baseando esse post já não seja tão gritante há bastante tempo devido à globalização da indústria dos jogos eletrônicos, é interessante observar como a teoria GNS de certa forma foi refletida no mundo dos jogos eletrônicos. E como, de fato, até hoje RPG mesmo é só o de mesa.

WRPG e Narrativismo

Os WRPGs☗ são associados com narrativas ramificadas e jogos de mundo aberto. Isso valoriza a criação de uma trajetória dramática para o personagem, colocando decisões críticas da narrativa embutida☗ nas mãos do jogador e apresentando-lhe as consequências dessas ações. Pela natureza do desenvolvimento de jogos e da tecnologia, essas ramificações não são infinitas, e devem ser previstas e desenvolvidas uma a uma pela equipe de desenvolvimento de forma a criar uma ilusão de escolha. A quantidade de ramificações impacta no custo de desenvolvimento, quando não na qualidade e profundidade de cada arco da história e missões além da principal.

Além das decisões narrativas, o game design emprega sistemas complexos de customização de personagem, permitindo que o jogador tenha poder não só sobre suas decisões dramáticas, mas também que ele determine as habilidades e especialidades que seu personagem tem e deixa de ter. As opções do jogador durante momentos de narrativa emergente são submetidas a esse sistema, com certas opções desaparecendo – por exemplo, um jogador que coloca todos os seus pontos em habilidades físicas pode não tem acesso às magias do jogo. Isso garante que diferentes jogadores tenham experiências de jogo ainda mais diferenciadas, e que um mesmo jogador que escolha jogar novamente com uma build☗ diferente tenha uma experiência distinta da primeira. Isso costuma impactar com mais peso nas possibilidades da narrativa emergente☗. Em alguns jogos, para garantir verossimilhança, esses sistemas operam em confluência, com a build do personagem limitando/influenciando nas alternativas disponíveis nos nodos narrativos onde o jogador deve fazer escolhas.

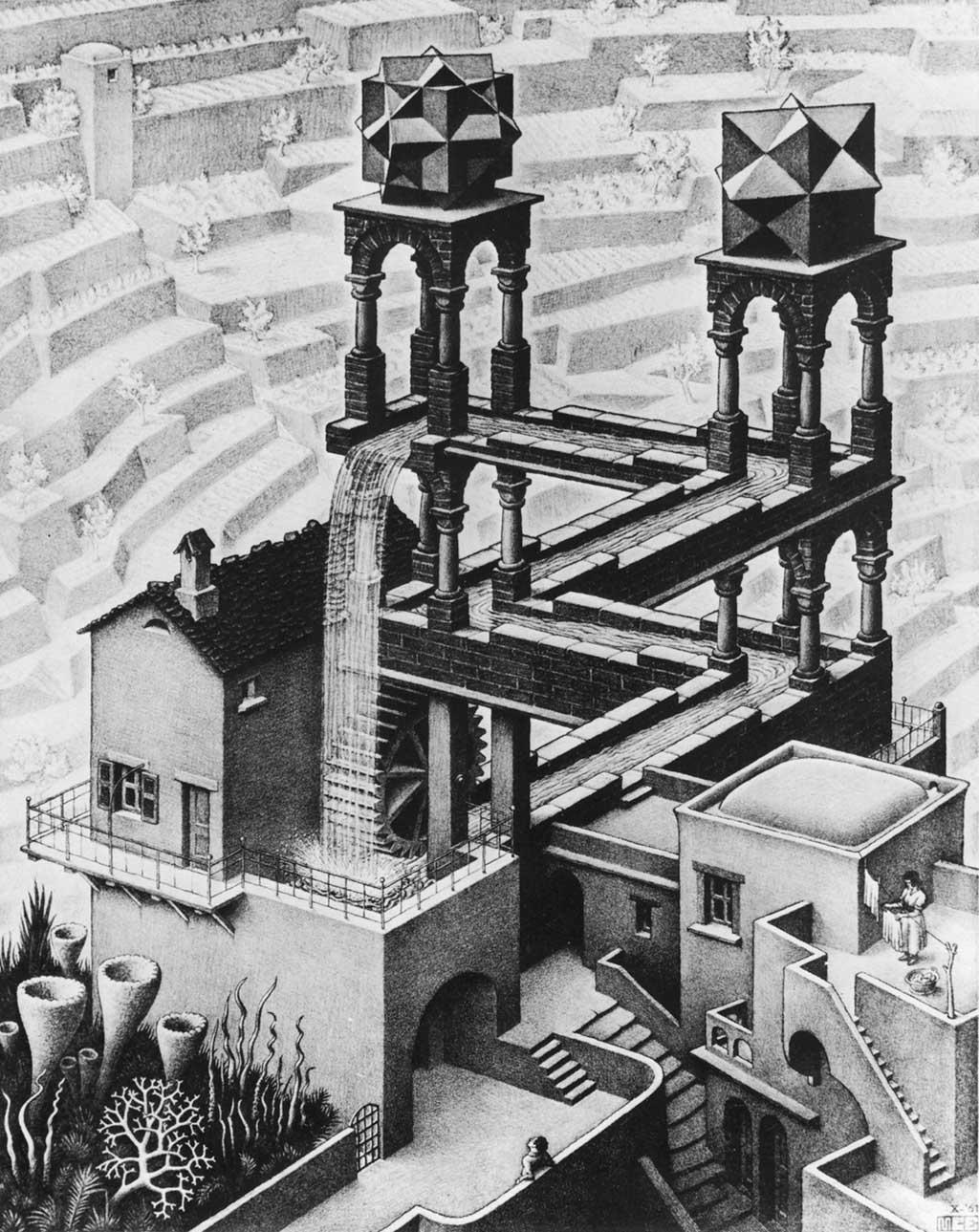

Tudo isso é uma tentativa de emular através de sistemas computacionais a dinâmica interpessoal de um RPG de mesa, onde as possibilidades narrativas são limitadas apenas pela imaginação dos jogadores e a manutenção do contrato social☗. Essas decisões tem um impacto profundo na maneira como outros aspectos do jogo eletrônico devem ser projetados. Os mais notórios são os impactos no level design ☗e no balanceamento do jogo, que precisam prever todas as variações de playstyle que forem possíveis dentro do sistema programado. E aí os desenvolvedores tem que tomar uma série de escolhas muito difíceis. E para explicá-las, tenho que entrar um pouco na teoria de game design.

Uma teoria amplamente aceita no universo do game design diz respeito a um estado de consciência denominado flow.

O flow foi amplamente estudado, teorizado e descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é definido como um estado mental onde uma pessoa desempenhando uma tarefa está totalmente imersa em uma sensação de “foco energizado, envolvimento total e gozo”☗. Sabe quando você começa a fazer algo que gosta – nadar, desenhar, fazer contas – e fica tão envolvido com a tarefa que parece se alienar completamente do mundo à sua volta? Isso é o estado de flow.

A manutenção do estado de flow se deve a duas coisas: aumento gradual nos desafios apresentados pela tarefa, seguido pelo aumento da habilidade até um nível necessário para superar esses desafios, e a repetição desse ciclo diversas vezes. Isso gera o que é chamado o “canal de flow“. Um dos objetivos do bom game design, portanto, é fazer com que o jogador entre em estado de flow enquanto joga, para que ele se sinta o mais próximo possível dos eventos fictícios que se desenrolam na telinha.

Um dos objetivos do bom game design, portanto, é fazer com que o jogador entre em estado de flow enquanto joga, para que ele se sinta o mais próximo possível dos eventos fictícios que se desenrolam na telinha.

O objetivo do WRPG é dar ao jogador a liberdade de construir sua própria narrativa e seu próprio personagem. Isso implica que todas as situações do jogo devem ser superáveis por todos os tipos de personagem. Mas se um personagem mago, um guerreiro e um diplomata devem ter, em teoria, chances iguais de superar todos os desafios e chegar ao final do jogo, sem um trabalho intensivo e extensivo de balanceamento o jogo pode acabar sendo fácil demais. Jogos fáceis, como vimos acima, fazem com que o jogador saia da zona de flow e caia na área de tédio. Quando todas as opções parecem certas, a percepção que o jogador tem da importância das suas escolhas diminui.

Isso costuma ser solucionado com um balanceamento cuidadoso, fazendo com que todos os desafios sejam, sim, superáveis, mas com algumas builds sendo mais apropriadas para determinados desafios. É óbvio que num jogo de mundo aberto com diversas missões a serem cumpridas, isso nem sempre é feito.

Por outro lado, fazer um jogo onde diferentes builds tem dificuldade ou facilidade muito claras em determinados momentos do jogo – ou até onde determinadas builds são impedidas de explorar certas possibilidades do jogo – tem dois impactos. O primeiro, ainda de acordo com a teoria do flow é que se os desafios parecerem impossíveis, o jogador vai sair do canal de flow e ficar ansioso.

O segundo impacto é que esse tipo de balanceamento pode resultar na emergência de caminhos ótimos através dos nodos narrativos e direcionar os jogadores a darem demasiada importância ao sistema do jogo enquanto buscam builds ótimas através de minmaxing☗, distanciando-os da narrativa e incentivando comportamento jogabilista. No momento em que vencer o jogo torna-se mais importante que experienciar o jogo, há quebra de imersão, a suspensão da incredulidade é fragilizada e a narrativa torna-se irrelevante. Jogos com muitos números e sistemas muito complexos e customizáveis também podem resultar nisso.

Além disso, histórias muito ramificadas são um pesadelo para jogadores complecionistas☗ deixando-os ansiosos por terem opções demais, e os obrigando jogar o jogo diversas vezes para que ele veja tudo que há pra ser visto. Isso pode ter uma série de efeitos indesejáveis, fazendo com que ele largue o jogo totalmente por se sentir frustrado, ou com que ele fique consultando uma wiki compulsivamente com medo de tomar alguma ação irreversível que faça com que ele perca alguma coisa importante. Sair do jogo para fazer uma consulta quebra a imersão do jogo.

Isso tudo pivota o jogo na direção do jogabilismo, e fere as tentativas de dar ao jogador liberdade narrativa.

JRPG e Narrativismo (também!)

Enquanto WRPGs buscam criar uma experiência imersiva através do empoderamento das escolhas do jogador, JRPGs☗ se preocupam com algo totalmente diferente.

JRPGs buscam encantar os jogadores com histórias fantásticas criadas com esmero, personagens fortes e engajantes e uma fantástica experiência estética☗. Se apoiando nas melhores tecnologias de processamento gráfico de cada geração e no talento de equipes formadas pelos melhores artistas da indústria, eles fazem uso do espetáculo visual, sonoro e narrativo para contar uma história única e imersiva.

Com exceção de alguns poucos jogos que possuem narrativas ramificadas☗, e mesmo assim nem de longe dando tanta liberdade aos jogadores quanto os exemplos de WRPG supracitados, eles contam uma única história. Uma vez que abrem mão de múltiplas ramificações, JRPGs tem a liberdade de serem mais cuidadosos com cada um dos eventos da narrativa, com a personalidade de seus personagens, com os arcos dramáticos dos mesmos e com toda a experiência visual e sonora que o jogo proporciona☗.

Eles não tentam superar sua linearidade. Ao invés de se debruçarem na pluralidade de possibilidades dos RPGs de mesa, eles tentam se aproximar do mesmo objetivo – contar histórias fantásticas – através de outro caminho. JRPGs são, portanto, passíveis de crítica pela sua linearidade de roteiro, se afastando em demasia do que é considerado um RPG.

Alguns argumentam que eles não deveriam sequer ser considerados jogos de RPG, mas então o que mais os JRPGs herdaram de seu ancestral analógico?

Os sistemas. Desde o princípio, JRPGs tentam replicar a experiência dos sistemas de RPG, com as batalhas acontecendo em turnos, os atributos dos personagens e inimigos representados por números e alguns até com classes de personagem como D&D.

A interpretação do R☗ em RPG que os JRPGs fazem está diretamente relacionada com a profundidade das personagens que coloca no controle do jogador, e as outras com as quais estes personagens se encontram. Os JRPGs reconheciam e reconhecem que os computadores não conseguirão tão cedo replicar a capacidade de uma mesa de jogadores de improvisar as situações infinitas que podem ocorrer durante um jogo de RPG, ou de reagir caso os jogadores se aventurem fora das fronteiras determinadas pela narrativa embutida. Por isso preferem tentar colocar o jogador em contato com as personagens, como num livro, através do sentimento de empatia ao invés de autoria.

Isso os afasta dos RPGs? Talvez, mas certamente não mais do que os WRPGs. É só uma abordagem diferente, e dependendo do seu perfil de jogador você pode preferir um ou outro. E o mais engraçado é que existem argumentos narrativistas que podem ser usados para defender ambos os gêneros: WRPGs pela sua liberdade e JRPGs pela sua profundidade de enredo.

Outros Gêneros, o futuro e Narrativismo (de novo!)

Pelo teor do post eu posso ter passado a impressão equivocada de que sou fã cego e enfurecido de JRPGs. Não é o caso. Cada abordagem teve suas vantagens e desvantagens e hoje cada “escola de pensamento” já aprendeu muito com a outra, criando experiências ímpares. O que os JRPGs são hoje se deve aos WRPGs e vice-versa.

Mais do que isso: O monopólio das narrativas profundas foi desfeito. Hoje existem jogos dos mais diversos gêneros que contam histórias tão bem quanto ou até melhor do que vários RPGs eletrônicos. A despeito de controvérsias acadêmicas, é seguro assumir que a barreira entre jogo e mídia narrativa foi desconstruída, e querer remontá-la pode incorrer no empobrecimento da discussão.

Talvez tenha sido sabedoria por parte dos JRPGs se afastar da tentativa de emular o comportamento de pessoas jogando RPG dentro de um computador, uma vez que isso deu origem a histórias brilhantes e personagens ricos sem número. Também proporcionou aos JRPGs a liberdade de criar sistemas que tornavam os jogos mais divertidos ao invés de mais complicados☗.

Talvez tenha sido sabedoria por parte dos WRPGs tentar construir uma experiência aproximada dos RPGs de mesa desde o princípio, pois isso possibilitou que eles acumulassem conhecimento sobre narrativas ramificadas e suas possibilidades em sistemas de computador. Graças a isso, com o avanço da tecnologia e o crescimento da indústria, os herdeiros dos antigos WRPGs hoje nos proporcionam com jogos com mundos ricos e abertos e uma pluralidade de histórias a serem vividas.

Diversas outras aproximações diferentes já foram concebidas, como por exemplo os roguelikes☗, que recentemente estão tendo suas mecânicas profundamente estudadas e exploradas até por jogos que não são RPGs☗. Mais uma vez, a busca pelo RPG de mesa abre portas para outros gêneros e, em troca, os RPGs eletrônicos se apropriam de mecânicas de outros gêneros para evoluir.

Porém, na minha opinião, acho que existe uma falta por parte dos que buscam por experiências similares ao RPG de mesa: estão olhando muito pouco para jogos de sandbox cooperativos☗.

Afinal, o que é o RPG sem as pessoas? Um universo aberto a ser explorado pelos jogadores com suas ações mediadas por um sistema de regras e um contrato social. Se a manutenção do sistema for delegada ao computador e os controles desse sistema forem entregues nas mãos do mestre do jogo, o jogo eletrônico pode se tornar uma plataforma poderosa para o jogo de mesa. O que aconteceria se as desenvolvedoras tentassem criar jogos que delegam todos os aspectos de um RPG de mesa ao computador e deixassem a imprevisibilidade humana para os humanos?

Talvez isso nem pudesse ser chamado de jogo, mas sim uma plataforma de jogo. Talvez nem funcionasse. Se atestado que não, ao menos os RPGs tem muito o que aprender com estes experimentos. Resta alguma desenvolvedora tomar a iniciativa de se impor o desafio e estudá-los.

Talvez já tenham tomado, e estou aqui escrevendo todo esse post em vão. Se for o caso e você, leitor, souber, por favor me conte. Eu poderia estar jogando.

VOOOSH